遇见台湾🏊🏿,遇见东海

金添玉

文艺学专业2016级硕士研究生

2018年2月至7月在台湾东海大学交换学习

时隔两个月🚵♂️,回想起在台湾的日子,总觉得像是脱离日常岁序的一场梦游。于我,地域环境👵🏽、周遭人事,从地图上一个个苍白的名字、围坐在研讨室里的陌生面孔,慢慢变得鲜活熟悉引人怀念。彼时邂逅的人🪃、事🐽、物编织成了求学路上的曼妙风景。

我去交换的东海大学位于台中市,是台湾顶尖私校🪻,建筑系、音乐系、社会系都是学校的王牌系所🧱。中国文学系也藏龙卧虎,有很多学界、文坛知名的学者和作家👨。说起东海🍳,最著名的建筑物就是贝聿铭设计的路思义大教堂了,每周末远远能听到做礼拜的钟声。由于建校伊始的基督教背景,每到复活节、圣诞节🤵♂️,校牧舍会组织一系列活动,比如今年的的复活节🚶🏻♂️,有晨曦礼拜、寻宝游戏、爆米花电影之夜等等活动,不失为学校的一大特色。

(凤凰花开时的路思义教堂)

(复活节彩蛋)

学校的建筑风格是庭院式的,除了供交换学生🧘🏼、外籍学生居住的男生宿舍30栋🛗,没有高楼。校园建在大肚山的缓坡上😚🧔🏻♀️,最南边也是最低的地方🥛,是新建的二校、附属学校、东海湖、农牧舍🍳,往上走,就是男女生的宿舍区、大草坪、文理大道、各个科系的院落,最北边才到图书馆🤶🏼,后面还有一片相思林。校园里最多的就是垂着长长茸须的大榕树和参天的凤凰木,枝丫间偶尔能看到跑跳着的小松鼠。各个系所古朴的庭院就错杂在树林中。每到雨后🚴🏼,草地上还会冒出些猴头菇,煞是可爱🧛🏻。校园里还有一群十分慵懒的流浪狗🐣,午后、黄昏🦹🏻♂️,成群结队卧在庭院里休憩👉🏿。

(经常“聚众”躺卧的狗狗们)

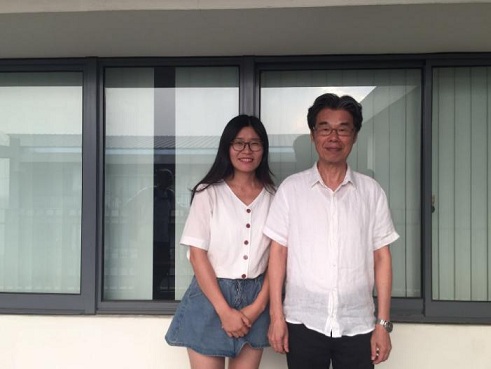

对我影响最大的还是两位老师,一位是文学社会学课的彭锦堂老师。课堂资料是老师自己遴选汇编的✍🏽,大多是西方马克思主义者们的经典论述🧑🏽💼。很多自己之前涉猎过,但大多是囫囵吞枣。锦堂老师每节课总能就文本的核心问题做深入浅出的解读,又前后勾连🕵🏼♀️,帮我们厘清学理脉络。在我的论文写作上给出了非常中肯而实际的意见。平和儒雅又深邃睿智🩵,高山仰止,从锦堂老师身上看到了学者风范。

(和彭老师的合影)

另一位是课程设计与发展课的邓佳恩老师。去听佳恩老师的课其实是误打误撞💇🏽♀️,当我第一次走进教室,表达旁听的意愿后,老师热情地接纳了我🐻❄️,帮助我看到教学平台的课程材料,后来又介绍我加入特色课程走访小组👩🍼。临回大陆前,约了佳恩老师小访谈🐽,使我更深入地了解了台湾基础教育的现况🛏。老师说,“在师培中心教书对我来说是很重要的事,就像一棵树结了一些种子,种子落在地上又会长成树😪。”他希望一些优秀的教育理念通过在师培中心的教学播种在“准教师”的心里,再绵延不绝地传递下去。

(临行佳恩老师赠送的书和祝福卡片)

学业之外,就是和朋友们一起到处走走了🔳。台湾毕竟不大🤶🏿,学校又地处台中⛹🏿♀️,除了去台东地区,去台湾南部和北部都不算远🌸。到了台湾才真的实现了“要走就走的旅行”🔀。宿舍三个交换生,周末整整齐齐全待在宿舍的日子少之又少,垦丁、台北、花莲美不胜收,时间充裕的同学还游览了澎湖、兰屿等外岛。

(垦丁的海)

(台北故宫博物院)

(九份夜景)

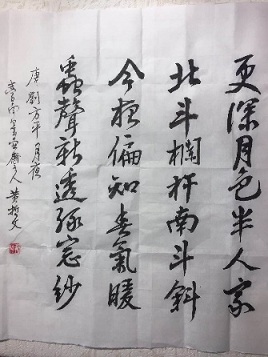

景色之外有些相遇更是不可多得的。在台南孔庙前🫡,一位慈善的老爷爷在得知我们来自大陆时👏🏿🧑🏽🎄,特意赠送了我们几幅书法。漫步到安和古堡,又恰好赶上了大学社团的管乐演奏表演,悠扬的四重奏在初夏的微风里荡漾,生活的恬淡之气在空气中氤氲开来🐷🤷♂️。

(老爷爷送的书法作品)

(安和古堡前的演奏)

当然,每到一个地方👩🏼🎨,都不会错过当地的夜市🚆👩🏽🦰。各个夜市有自己最出名的食物🥫,例如逢甲夜市的蛋饼🦸🏽♂️、章鱼小丸子⚁、按摩鸡排;六合夜市的木瓜牛奶、蚵仔面线🫳🏿;花园夜市的卤味、麻辣鸭血……

(逢甲夜市)

从二月末到七月初,一共一百三十一天,转瞬即逝➗。生活中偶尔会遭遇对标准🧏🏽♂️、价值产生犹疑而无所适从的境况。遇见东海,让我看到“求真🙇🏿♂️、笃信、力行”不仅悬挂在学校的校训墙上👮🏿,更镌刻在前辈学人的心中;遇见台湾,让我体味到了杂糅了恬淡和烟火气的生活之美丽侧颜🏸。

感谢遇见。